文章阅读

名家书画仿制造假法辨识

来源/作者:网络 | 阅读权限:0 | 会员币:0

话说到克隆性质的各种赝制术,故然现在它们的仿造程度偏高、欺骗性较强。但任何一件克隆出的伪作,不论其怎么逼真,只要那件母本原作有朝一日被“曝光”,其真相便“水落石出”。因此,从古到今,就一直有作伪人在实践着一种不借助母本来操作、不留下“铁证”、妄图让赝货形成“死无对证”(收藏界俗话,指仿得好且找不到母本作证明的名家赝品,即使鉴定结论被颠倒也令人难“辩”是非)情形的书画作伪方式,它就是本文探讨的话题——“仿制”造假法。

明确地讲,“仿制”造假法,是指那种总体上不用真迹作参照母本,仅凭造假者个人对某个(或某些)被赝制名家艺术特质的认识和理解作出的效仿与追摹;单靠施伪者“仿功”来造假的一种书画作伪方式。

要说到该种作伪招术的肇始,那一定不是最近几年的事。收藏圈子里的人常常会议论到诸如以往张大千作伪石涛石溪、刘伯年仿华新罗以及江寒汀假造虚谷作品之事(据史料记载,米芾、郑板桥、任伯年等等也做过此等事)。我以为这些都属于书画历史上“仿制”造假嫌疑的“成功”(指蒙骗了许多行家)先例,只是现时期“仿制”作伪行为似乎更为“普遍”、欺诈性色彩更浓重,尤其是当今一些名家嫡传弟子或亲属介入此造假行动后,着实已让许多鉴藏人士甚至行家吃尽了苦头。

既然“仿制”造假也是专门针对书画鉴定习惯性工作方式的一种“挑战”,那是不是意味着我们所面临的辨识举证工作真的“无能为力”了呢?其实不然。我个人的实践体会是以“归类举证法”就能取得鉴定的主动性,且一样具有较强的说服力。

其基本原理是,造假者(或造假团伙)即便仿造某名家(或某些)赝品的水准很高,但他们绝不可能仿得到与真品丝毫不差的程度,真品与赝品之间不但艺术品质上会有或多或少的差异,而且仿制者个人(或数人)的笔墨习性以及一些艺术内外的“细节出入”也必然会显露在成品之上。具体的证伪工作可从这样的两道操作程序下手:先找出署名某名家的两件或两件以上笔墨习性相近的疑伪作品,重点选定那些“共同点”最多的、最易于使他人辨别出其系一个人(或一种类型)手笔的实物,让数成品之间形成艺术的“证据链”(或称“作品链”)关系;再用“货比货”综合比较法,证明成“类型”的署名作品不是某名家的亲笔,若能揭示成品中出现的任何一处或数处或艺术规律或生活情理细节上的大“出入”,则同样使鉴定工作达到近乎于找到“铁证”的效力。

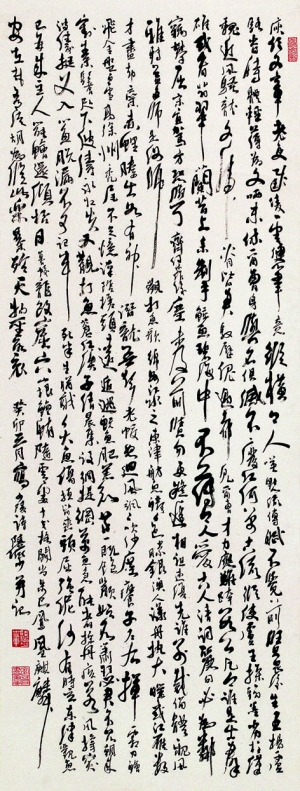

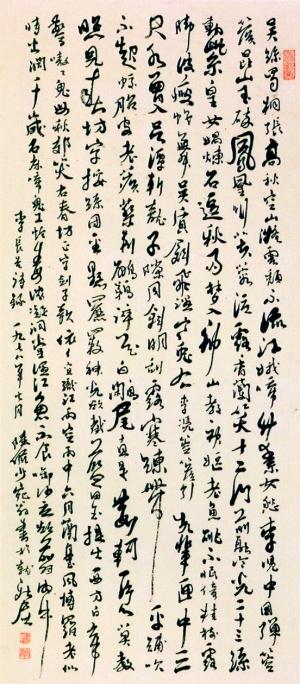

在这里我要揭穿一下号称是绝对“高仿”的一种陆俨少疑伪书法类型,这些疑伪书作目前在各拍卖行是批量上市,刊于此处的图一、图二我认为是同类货色。因其均仿得很接近于陆俨少的手迹,故很多资深鉴藏家都把它们视作“宝贝”看待,有的被“束之高阁”,有的被出版发行。

但不管怎么说,疑伪终归是疑伪,现在我只要提出以下两个问题,便可证明。一是我所接触到的陆俨少直条幅的书法作品,通常都是作画之余偶尔为之,一般都只写一首律诗或绝句的字数,我从未见过有写到洋洋洒洒数百字的,那为什么到作者逝世十多年后有这么多笔墨特征相像的书法“巨制”一下子都到各地拍卖行去“挤兑”?二是图一与图二两成品的字体面目基本一致,但署年的时间跨度却很大,图一署的是“癸卯”(1963年),图二署的却是1978年,若它们真的书写时间相隔了15年,那字体有可能“一成不变”吗?

事实上,陆作的书法与其画作一样,从60年代初到70年代末这一期间风格变化是较大的,前期娟秀典雅,后期粗放沉厚。由此再来看图一和图二,不难发现,它们已不能“自圆其说”了。

>>相关资讯:

下篇文章:中国收藏家提出史前古玉十二字鉴定法 上篇文章:专家也眼花147万买堆假古董 网友评论 (0)

网友评论 (0)

网友评论只代表其个人观点,不代表本网站的观点或立场

相关文章

- 湖南收藏市场首现伪造粮票

- 投资艺术品技巧:节省财力体力和时间

- 青铜时代古人便用陨石造武器

- 马未都说收藏第一讲:盛世收藏(2)

- 书画收藏保存有讲究

- 众口说收藏:收藏要选好主题

- 名家书画售假招术大全

- 魏晋南北朝玉器:旧传统中的新天地

- 清嘉庆胭脂紫地洋彩开光山水图碗92万...

- 最受中外藏家青睐的藏品 康熙瓷

- 万珺说翡翠:如何识别翡翠的A货B货C...

- 寻他千百度

- 书画辨伪的六大辅助依据

- 如何通过正确的方法去除古钱币上的铜锈...

- 银锭收藏知识:大银锭若无蜂窝则非真品...

- 鉴赏玉器有诀窍 四个辨中看真伪

- 名家支招如何收藏(图)

- 当代红木艺术第一人 包天伟专访

- 藏家别迷信“鉴定证书”

- 收藏奥运纪念品要把握三原则

- 收藏小知识

- 万珺说翡翠:翡翠的不同成因类型是什么...

- 紫砂之魂在设计 收藏莫盲目追现代传统...

- 收藏自画像从近代画家入手

- 第19届中国当代玉雕大师拍卖会10日...